マイホームを購入した1年目は住宅ローン控除を受けるために確定申告をしなければなりません。

その際、不動産登記事項証明書(以下謄本と書きます)が必要となります。

通常、司法書士に登記を依頼している場合は権利証と同封してくれているはずなのですが、見当たらないという場合は法務局で取得する必要があります。

では謄本の取得方法、手数料、見方について解説していきたいと思います。

Contents

謄本を取得する方法

謄本を発行している期間は法務局になります。

ですので、窓口での発行を希望する場合は法務局に足を運ぶ必要があります。

住民票は住所のある市役所でしか発行してくれませんが、法務局はどこの法務局でも発行することは可能です。

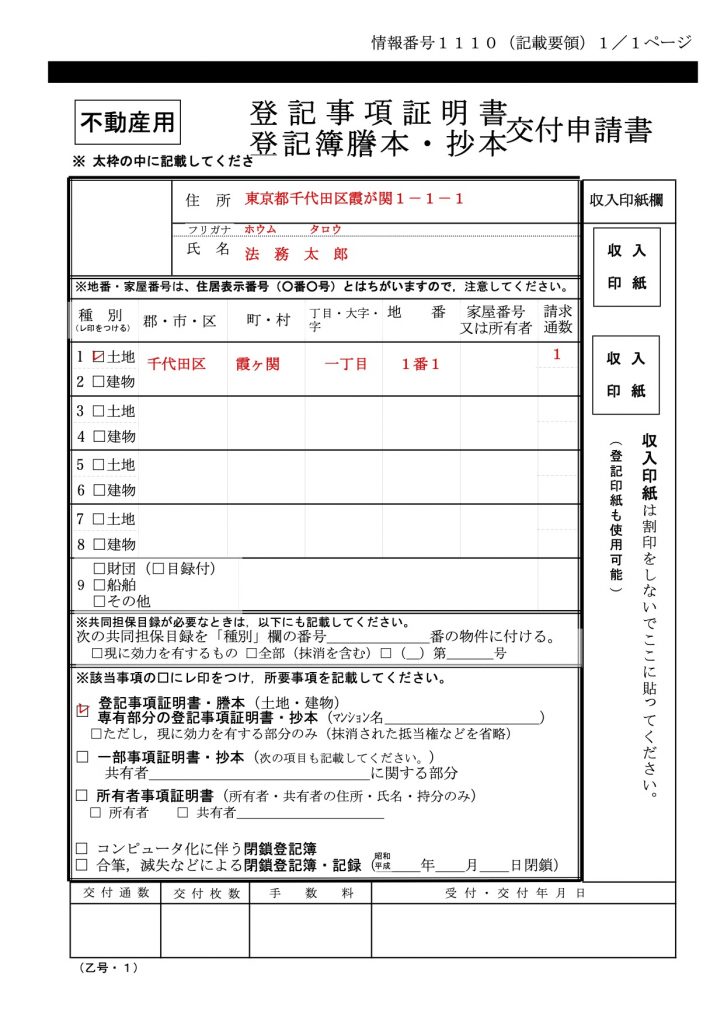

窓口で取得する場合は交付申請書というものを書いて発行をしてもらうのですが、書き方には少し注意が必要です。

こちらが見本となりますが、謄本を取得する場合、住所ではなく地番、家屋番号を記入しなければなりません。

地番、家屋番号は権利証や固定資産税の納税通知書に記載されています。

万一地番や家屋番号がわからないという場合は管轄の法務局であれば住所地から謄本の取得を手伝ってくれます。

ただ、管轄外の法務局であれば住所から地番、家屋番号を調べることができないので注意が必要です。

電話でも確認することは可能ですが、若干正確性にかけてしまうので、隣の家の謄本を取得してしまうこともちらほらありますので気をつけましょう。

オンラインでも取得可能

地番や家屋番号がはっきりしているという場合は、オンラインでも取得することは可能です。

ただ、一度の謄本請求のためにIDを取得しなければならないので少しハードルが高いのではないかと思います。

念のため、サイトをご紹介させていただきます。

⇒『登記・供託オンライン申請システム』

謄本の手数料

発行手数料は取得方法によって価格が異なります。詳細については以下の通りです。

- 法務局の窓口で発行した場合 600円

- オンライン請求で郵送請求した場合 480円

- オンライン請求で窓口請求した場合 500円

注意点としては法務局で窓口発行をした場合は収入印紙で購入する必要があります。

法務局に印紙販売のコーナーがあるので、郵便局で切手を買っていく必要はありません。

ちょっとしたお得な情報ですが、金券ショップに行くと、登記印紙という収入印紙とは異なる印紙が販売されていることがあります。

この登記印紙というのは、平成23年まで販売されていたもので謄本の取得に使われていたものでした。

いまでも使用することは可能です。

すでに発行も終了し、いつ使用停止になるかわからない代物ですので、登記印紙は金券ショップで10%〜20%割引で販売されています。

オンライン請求で謄本を取得する価格と変わらない価格設定にしているところが多いと思います。

謄本の読み方

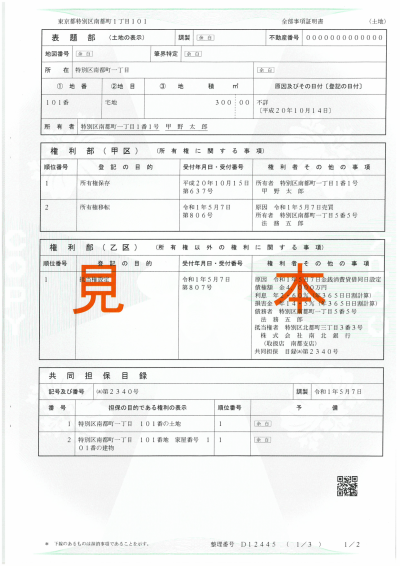

さて、次に謄本の見方について簡単に説明していきたいと思いますまずはこちらの見本をご覧ください。

引用元:『不動産登記のABC』

大きく分けて、表題部・権利部(甲区)・権利部(乙区)の3つに分かれています。

それぞれ以下のような内容が記載されています。

- 表題部

土地の所在や地目、面積など土地の状況について書かれています。

表題部の登記が必要な場合は土地家屋調査士にお願いする必要があります。 - 権利部(甲区)

表題部に書かれた不動産の所有権についての記載がされています。

こちらには所有者の移り変わりや現在の所有者が記載されています。 - 権利部(乙区)

こちらには表題部に書かれた不動産の所有権以外のことが記載されています。

例えば住宅ローンを組んでいる場合はこちらに「抵当権設定」という登記が入っているはずです。

終わりに

登記事項証明書は司法書士などに依頼することなく、自分で取得することができます。

本人確認が不要なため、住民票を取得するよりも簡単に取得することができますので、一度法務局に足を運んでみてはいかがでしょうか。

ただ、平日しか法務局がやってないので、仕事が休めないという方は司法書士に頼んでもいいかもしれませんね。